Brève introduction au wokisme

Préface au livre de Jonas Follonier, La diffusion du wokisme en Suisse, Genève, Slatkine, 2024. Je tiens à remercier Ivan Slatkine pour m’avoir aimablement autorisé à reproduire ce texte ici. Je vous encourage vivement à vous procurer le livre de Jonas Follonier, disponible à cette adresse, et à vous abonner à son Substack.

Prononcez le mot wokisme et les visages se ferment. Le sujet exaspère chacun, quoique pour des raisons bien différentes. Il y a, d’un côté, ceux qui s’agacent de ne rien y comprendre : le terme est partout, mais que veut-il donc dire ? Il y a, de l’autre côté, ceux qui pensent trop bien le comprendre, ce qui ne les réjouit pas davantage. Ceux-là se divisent en deux camps. Pour les premiers, le wokisme est une panique morale, un épouvantail brandi par l’extrême droite pour contrer les progrès sociétaux. Pour les seconds, le wokisme est un nouveau radicalisme d’extrême gauche qui ébranle les fondements mêmes de notre civilisation. Qu’on le tienne pour une expression aussi omniprésente qu’inintelligible, pour un homme de paille des réactionnaires, ou pour une idéologie progressiste délétère, le wokisme insupporte tout le monde.

Où situer le wokisme sur l’échiquier politique ?

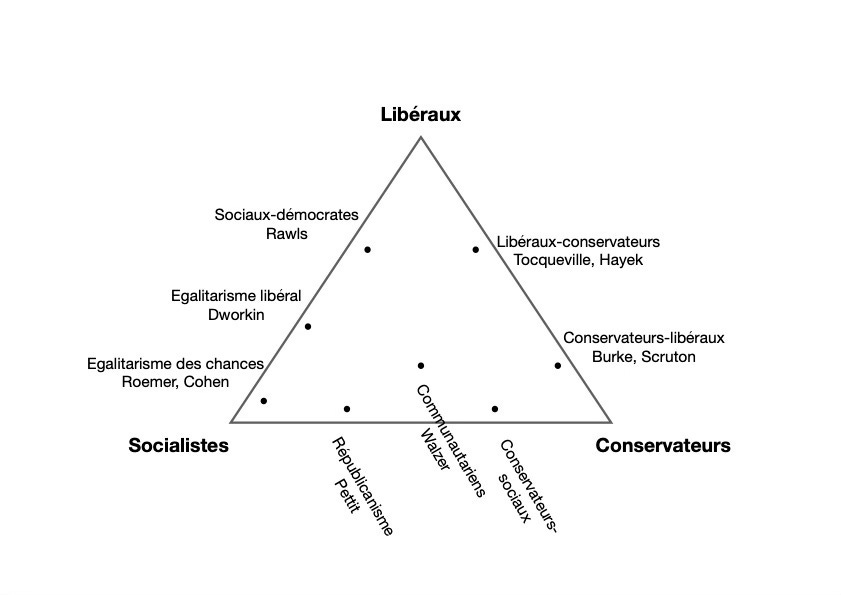

De quoi parle-t-on ? Pour tenter d’y voir plus clair, tentons d’abord de situer le wokisme sur l’échiquier politique. Le wokisme, s’il existe, se situe à gauche, ce qui ne veut pas dire que toute la gauche y souscrive. Le problème est que cette indication n’est pas beaucoup plus claire que le terme wokisme lui-même : la « gauche » et la « droite » sont notoirement difficiles à définir. Le philosophe et économiste Friedrich Hayek a proposé en 1969 une représentation plus féconde de l’espace politique de nos démocraties libérales1. Selon lui, cet espace politique consiste en un triangle dont les sommets sont le socialisme, le libéralisme et le conservatisme. L’idée n’est pas que ces trois positions épuisent les options politiques. Au contraire, la plupart des sensibilités, penseurs ou partis politiques se situent non pas à un sommet, mais à différents endroits dans le triangle ou sur ses côtés. Bien plutôt, les sommets du triangle représentent des positions politiques « chimiquement pures ». Rares sont ceux qui y souscrivent. On peut concevoir, en première approximation, le socialisme « pur » comme l’idéologie qui rejette la propriété privée des moyens de production afin d’éradiquer l’exploitation des travailleurs ; le libéralisme « pur », comme l’idéologie qui rejette l’intervention de l’État dans tous les domaines afin de préserver les droits individuels (dont la propriété), et le conservatisme « pur » comme l’idéologie qui rejette les utopies politiques afin de conserver les institutions existantes. De fait, peu de socialistes rejettent toute propriété privée des moyens de production, peu de libéraux sont des anarchocapitalistes, et peu de conservateurs sont prêts à conserver toutes les institutions, quelles qu’elles soient. Libéralisme, conservatisme et socialisme, dans leur sens large, ne correspondent pas tant à des sommets du triangle qu’à des secteurs partant de ces sommets. La figure ci-dessous représente ce triangle politique, en y situant, à titre d’illustration, quelques penseurs politiques importants :

Irrésistiblement, chaque sommet tend à renvoyer les deux autres dos à dos. Les socialistes considèrent uniformément les libéraux et les conservateurs comme des bourgeois, des réactionnaires, voire des fascistes. Les libéraux considèrent uniformément les conservateurs et les socialistes comme des étatistes, des paternalistes et des autoritaristes. Les conservateurs considèrent uniformément les socialistes et les libéraux comme des utopistes, des radicaux et des rationalistes.

Le triangle de Hayek en main, revenons à notre question : où y situer le wokisme ? La question est délicate : le conservateur dira que le wokisme est plus proche du libéralisme et du socialisme. Pour lui, le wokisme est un radicalisme politique : une prédilection utopique pour ce qui devrait être fondée sur la détestation de ce qui est. Le libéral insistera pour sa part sur la proximité du wokisme avec les idéologies autoritaires qui font peu de cas des libertés individuelles, ce que sont à ses yeux le socialisme et le conservatisme. Il en soulignera l’aspect communautaire et identitaire, à l’opposé de l’universalisme qu’il défend. Le socialiste, enfin, verra dans le wokisme un ultime leurre des idéologies bourgeoises – libérales comme conservatrices – qui cherchent à substituer les questions sociétales et morales aux questions sociales et économiques, seules fondamentales selon lui. Le wokisme est une véritable patate chaude politique.

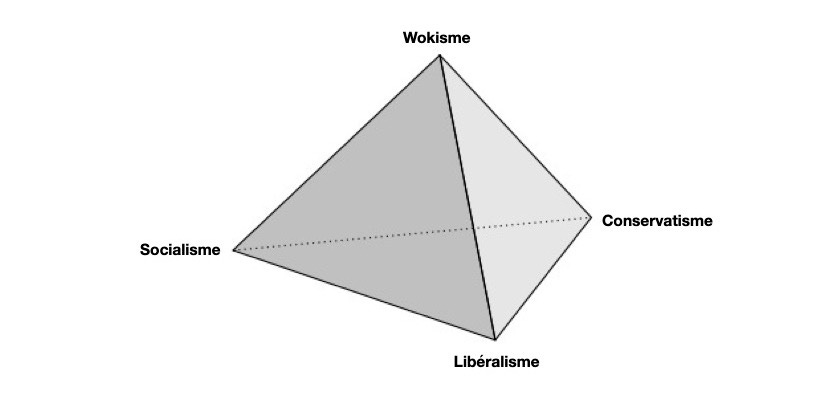

Plutôt que de contraindre socialistes, conservateurs ou libéraux à héberger cet apatride, je propose de réviser la conception hayékienne de l’espace politique en reconnaissant le wokisme comme une nouvelle idéologie à part entière. Dorénavant, l’espace politique de nos démocraties libérales n’a plus l’allure d’un triangle, mais d’un tétraèdre : une pyramide à base triangulaire, dont le quatrième sommet est le wokisme.

Si cette représentation est correcte, il nous reste deux tâches à accomplir. La première est de comprendre pourquoi, à l’opposé des trois autres idéologies, nul ne se revendique du wokisme : ce dernier est-il un mythe ? La seconde est de comprendre en quoi consiste ce nouveau sommet : qu’est-ce que le wokisme ?

Le wokisme est-il un mythe ?

Il y a des partis libéraux, des partis socialistes, des partis conservateurs, mais il n’y a pas de parti « wokiste ». On ne trouve pas davantage de chercheurs ou de personnalités qui souscrivent officiellement à cette idéologie, sous ce nom2. Cela a conduit bon nombre de commentateurs à soutenir que le wokisme n’existe pas, qu’il n’est qu’un fourre-tout inventé par la droite réactionnaire, destiné à lui servir de défouloir3. Si le wokisme existait, certains ne devraient-ils pas s’en réclamer ?

Aussi séduisante qu’elle soit au premier abord, cette théorie du fourre-tout est fondamentalement erronée. Les hommes de paille sont légion en politique, mais le wokisme n’en est pas un. Pourquoi ? Il faut distinguer le terme wokisme de la chose à laquelle il réfère. Wokisme est un terme péjoratif (contrairement à woke qui a également un usage positif). Il serait préférable, dans l’intérêt du débat, de désigner cette nouvelle idéologie de manière non péjorative. Les partisans de cette idéologie parlent pour leur part de politiques de l’identité.

On peut penser que cette question terminologique est de peu d’importance, mais elle a eu un impact non négligeable. Elle a conduit les sympathisants des politiques de l’identité à refuser, ce qu’on peut comprendre, de se ranger derrière cette bannière infamante. Or, que le terme wokisme soit péjoratif n’implique pas qu’il ne désigne rien. En réalité, les défenseurs de l’hypothèse du fourre-tout conviennent tacitement du contraire. Après avoir expliqué que le wokisme est une panique morale destinée à dénigrer les idées progressistes, ils ajoutent aussitôt que les idées ainsi dénigrées constituent en fait un progrès louable. Non seulement le wokisme n’existe pas, mais il est une très bonne chose. Les partisans de l’hypothèse du fourre-tout se trompent de colère : ce qui les exaspère n’est pas que leurs adversaires aient inventé un homme de paille, mais qu’ils parlent de l’idéologie qu’ils affectionnent en termes péjoratifs.

Qu’est-ce que le wokisme ?

Ceux qui n’aiment pas le terme wokisme aiment ce à quoi il réfère, et ceux qui aiment le terme n’aiment pas ce à quoi il réfère. Mais à quoi réfère-t-il donc ? La définition de toute idéologie politique soulève d’importantes difficultés. Les politiques de l’identité n’échappent pas à la règle. Quiconque s’aventure à définir le libéralisme, le conservatisme ou le socialisme s’expose au reproche de n’avoir pas défini le vrai libéralisme, le vrai conservatisme ou le vrai socialisme. Les idéologies ne sont pas des théories, leurs contours sont flous. Notre but est cependant un peu plus clair maintenant : nous cherchons à définir une idéologie politique pure, un des sommets du tétraèdre. Dans cette optique, je propose la définition suivante du wokisme/des politiques del’identité.

Le wokisme est l’idéologie politique qui endosse les trois thèses suivantes :

Omniprésence de l’oppression. Nos démocraties libérales sont structurées autour de relations d’oppression omniprésentes et cachées.

Construction sociale des identités. Ces relations d’oppression se combinent pour construire des identités sociales basées sur la race, l’orientation sexuelle, le genre, le handicap, etc.

Autorité de l’expérience des victimes. Les personnes opprimées ont un accès privilégié, par leurs expériences vécues, à ces relations d’oppression.

Expliquons brièvement ces trois thèses.

1. L’omniprésence de l’oppression : comme le marxisme, le wokisme considère que nos sociétés sont traversées par des relations de domination qui ne sont pas apparentes. « Woke » signifie « éveillé » : il faut s’éveiller aux injustices qui structurent nos sociétés. De prime abord, il ne saute pas aux yeux, lorsque nous allons au marché, discutons entre amis, ou conduisons nos enfants à l’école, que des relations d’oppression sous-tendent ces événements anodins. Elles le font pourtant. Comment cela est-il possible ? À la différence du marxisme, les politiques de l’identité ne conçoivent pas les relations d’oppression comme des relations économiques objectives (l’exploitation, pour Marx). Selon ces théories, les relations d’oppression qui traversent nos sociétés sont avant tout fondées sur des représentations : des stéréotypes et biais implicites racistes, hétéronormatifs (qui valorisent les personnes hétérosexuelles au détriment des autres), transphobes (qui valorisent les personnes « cisgenres » – dont l’identité de genre est identique au genre qui leur a été assigné à la naissance – au détriment des personnes transgenres), capacitistes (qui valorisent les personnes valides au détriment des autres), grossophobes (qui valorisent les personnes qui ne sont pas en surpoids au détriment des autres), etc.

2. La construction sociale des identités. La seconde thèse concerne l’aspect identitaire du wokisme, qui explique pourquoi on parle aussi de politiques de l’identité. Notre identité individuelle, dans l’optique de ces théories, est constituée par la position que nous occupons dans ces structures de pouvoirs oppressives. Les partisans des politiques de l’identité s’opposent ainsi à ce qu’ils appellent l’« essentialisme », qui consiste à assigner aux individus des essences universelles immuables, typiquement biologiques. Nos identités sont socialement construites, façonnées par les différentes relations de pouvoirs dans lesquelles nous nous inscrivons. Ces relations, qui sont parfois à notre avantage, parfois à notre désavantage, font plus que s’additionner. Selon la théorie de l’intersectionnalité développée par Kimberlé Crenshaw4, elles se renforcent et se modifient de manière à constituer des identités singulières propres (par exemple, de femme noire valide), irréductibles à la simple somme des relations de pouvoir qui les constituent.

Cette thèse de la construction sociale des identités est à l’origine d’une tension centrale au sein des politiques de l’identité. Si nos identités sont définies par les relations d’oppression, et que l’on veut éradiquer l’oppression, il s’ensuit qu’on doit également vouloir éradiquer nos identités. Autrement dit, les politiques de l’identité semblent adopter trois thèses incompatibles :

Il faut supprimer l’oppression.

Il faut affirmer nos identités.

Nos identités sont définies par les relations d’oppression.

La vérité de deux de ces affirmations, quelles qu’elles soient, implique la fausseté de la troisième. Les partisans des politiques de l’identité, qui reconnaissent ce problème5, ont proposé trois solutions. La première consiste à rejeter l’affirmation 2, pour maintenir que dans un monde libéré de toute oppression, il n’y aura plus de femmes ni de personnes racisées6. La deuxième consiste à distinguer deux types d’identités : celles qui sont socialement construites (comme le genre), et celles qui ne le sont pas (comme l’identité de genre), renouant ainsi partiellement avec l’essentialisme7. La troisième consiste à adopter un essentialisme dit « stratégique »8 : l’idée est que bien que les caractéristiques raciales soient, dans les faits, construites, il est stratégique de « s’identifier comme Noir » dans un premier temps pour mieux résister aux structures oppressives.

3. L’autorité de l’expérience des victimes. La troisième thèse, selon laquelle les relations d’oppression ne sont directement accessibles qu’aux personnes qui en sont les victimes, trouve son origine dans un article influent de la philosophe féministe Donna Haraway9. Elle y soutient que « la version féministe de l’objectivité » est une « épistémologie du point de vue ». Selon elle, le point de vue des personnes opprimées ou marginalisées leur confère un avantage épistémique : elles seules peuvent immédiatement apercevoir l’étendue des structures oppressives qui traversent nos sociétés.

Six objections aux politiques de l’identité

Les politiques de l’identité ont fait l’objet de nombreuses objections, théoriques comme politiques. Afin de les situer par rapport aux autres idéologies politiques, on se concentrera ici sur six objections venues des trois autres idéologies politiques.

Première objection libérale : en étendant le domaine de l’offense, les politiques de l’identité restreignent d’autant le domaine des libertés. Il n’y a pas, pour le libéral, de droit à ne pas être offensé. Pour le partisan des politiques de l’identité, en revanche, dans la mesure où notre identité est constituée par des relations d’oppression symboliques, « mégenrer » quelqu’un, relayer des stéréotypes sur les homosexuels ou les musulmans, revient à porter atteinte à son identité même, au même titre que l’agresser physiquement. Aussi convient-il, afin de protéger les identités des personnes, d’étendre le domaine des infractions à un grand nombre d’offenses. La liberté se réduit alors comme peau de chagrin, d’autant qu’en vertu de l’autorité de l’expérience des victimes, toute offense ressentie est considérée comme réelle.

Seconde objection libérale : ce sont les individus, et non les groupes, qui sont porteurs de droits. Pour le libéral, il faut protéger la plus petite des minorités : l’individu. Ce sont, par suite, les individus qui sont porteurs de droits universels. Les politiques de l’identité remettent explicitement en cause cet universalisme10.

Par exemple, en vertu de la thèse 3, la parole des victimes supposées devrait avoir plus de poids devant les tribunaux. De même, pour un libéral, nul ne peut être condamné pour des actes que d’autres ont commis. Pour les partisans des politiques de l’identité, le fait d’appartenir à un groupe privilégié peut imposer des obligations de réparation ou certaines interdictions. Enfin, les libéraux soulignent l’importance de l’égalité des chances (qu’ils l’identifient à l’égalité des droits, comme les libéraux classiques, ou qu’ils la conçoivent comme une égalité réelle des opportunités, à l’instar des libéraux sociaux). Les politiques de l’identité rejettent cet idéal : dans leur optique, ce n’est pas l’égalité des chances qu’il faut atteindre, mais l’égalité des résultats. Cela se reflète dans l’idée, critiquée à juste titre dans le présent ouvrage, que toute sous-représentation serait la manifestation d’une discrimination.

Première objection sociale : à force de voir des injustices partout, les politiques de l’identité invisibilisent les vraies injustices. Cette critique n’est pas marxiste à proprement parler (Marx n’utilise pas le concept d’injustice), mais elle a un pendant marxiste immédiat. Pour un marxiste, les politiques de l’identité, en concentrant l’attention sur les questions de domination symbolique, conduisent à oublier les rapports de force matériels économiques, qui sont les véritables moteurs de l’histoire. Au lieu de s’attaquer à l’exploitation qui structure nos économies capitalistes, elles luttent contre l’écume idéologique qui en résulte. Cette critique trouve écho, plus largement, dans l’idée que réformer nos manières de parler et de représenter le monde (ce que les politiques de l’identité, en vertu de leur constructivisme, considèrent comme nécessaire) nous détourne des vrais problèmes et ne change rien au sort des plus défavorisés. Plus généralement, les questions de pauvreté et d’inégalité économiques, qui sont au cœur de la pensée socialiste, deviennent marginales dans le cadre des politiques de l’identité.

Seconde objection sociale : les politiques de l’identité nuisent aux personnes mêmes qu’elles entendent défendre. Comment ? Il existe une large littérature sur les effets négatifs inattendus de la discrimination positive11. Celle-ci n’est cependant pas l’apanage des politiques de l’identité (certains libéraux sociaux y adhèrent à titre transitoire). D’autres effets négatifs sont néanmoins propres aux politiques de l’identité. Premièrement, les politiques de l’identité tiennent un discours de victimisation aux plus défavorisés, et un discours de responsabilisation aux plus favorisés (tenus pour privilégiés)12. Le discours tenu aux personnes défavorisées est d’autant plus démoralisant et démobilisant qu’il les conduit à sous-estimer les opportunités qui s’offrent à elles13. En outre, les politiques de l’identité nous conduisent à porter l’attention sur notre identité plutôt que sur le monde qui nous entoure. Enfin, elles réduisent le spectre des identités à des identités oppressives au détriment d’identités positives, telles que les identités vocationnelles (la musique, l’alpinisme, l’éducation, le soin, la construction…), familiales, culturelles, religieuses, professionnelles (paysannes, ouvrières…), géographiques (urbaine, rurale, maritime…), etc.

Première objection conservatrice : les politiques de l’identité conduisent à un mépris de nos institutions et de notre culture, ce que le conservateur considère comme socialement néfaste et personnellement dévastateur14. Le philosophe conservateur Roger Scruton a introduit le néologisme d’oikophobie pour décrire l’aversion pour sa maison, la phobie du chez-soi, le sentiment que ce qui est proche de nous nous est étranger et ne vaut rien15.

L’attachement à sa famille, à sa ville, à ses amis, à sa culture est vécu comme arbitraire et donc infondé : pourquoi ne serions-nous pas attachés à d’autres lieux, personnes, manières de faire et de penser ? Aussi l’oikophobie est-elle souvent assortie, relève Scruton, de xénophilie : un engouement pour les cultures lointaines, aussi éloignées de nous que de la réalité, tant elles sont fantasmées.

Seconde objection conservatrice : les politiques de l’identité conduisent à un refus systématique de « faire avec ». En insistant sur l’ubiquité des structures de domination et sur le fait que « tout est politique », elles conduisent à la conviction que toutes nos institutions, nos pratiques, et même notre biologie réclament nos interventions. Elles nous détournent ainsi de l’attitude qui consiste à accepter de composer avec le monde qui nous entoure. Comme l’écrit Gerald Allan Cohen, philosophe marxiste qui entend préserver certaines intuitions conservatrices fondamentales à ses yeux :

Il est essentiel que certaines choses soient prises pour données : l’attitude de maîtrise universelle de tout ce qui existe est répugnante et, à la limite, insensée. […] Certaines choses doivent être acceptées naturellement, et cela inclut des aspects de nous-mêmes. Cette sagesse fait partie de la pensée conservatrice plus large selon laquelle certaines choses doivent être acceptées telles quelles : elles ne doivent pas être façonnées ou contrôlées16.

La Nouvelle Éveiltie

Certains acceptent ce diagnostic sur la nature et les limites des politiques de l’identité, sans pour autant y voir de motif d’inquiétude. Selon eux, cette vague idéologique partie des États-Unis sera amortie par la distance et diverses digues, de sorte que son impact sur la Suisse sera minime. Ce livre infirme cet optimisme. Comme le montre Jonas Follonier, la vague a déjà frappé la Suisse, la distance ne l’a pas dissipé et les digues ont peu résisté. Pourquoi ?

De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer la rapidité et l’ampleur de la diffusion de cette nouvelle idéologie17. Je voudrais, pour finir, souligner deux d’entre elles. La première est que le wokisme, malgré sa radicalité, tend à passer inaperçu. Cela est dû, d’une part, au fait qu’il n’est pas désigné de la même façon par ses partisans et ses adversaires (politiques de l’identité vs wokisme), et d’autre part, au fait qu’il emprunte bon nombre de ses termes et concepts aux autres idéologies ainsi qu’à la moralité ordinaire. Alors que le vocabulaire de la diversité, de l’équité, de l’inclusivité véhicule de fait une nouvelle idéologie, on n’y voit au premier abord que le développement naturel d’un principe libéral de tolérance et d’un souci élémentaire de bienveillance. Cela a permis au wokisme d’accroître son influence au sein d’institutions soucieuses de leur neutralité (universités, administrations, institutions internationales, etc.) sans que pèsent sur lui les soupçons qui entravent d’ordinaire la progression des idéologies politiques. Une nouvelle idéologie politique est née et a grandi sous nos yeux mais à notre insu, faute d’avoir été clairement identifiée.

Une seconde raison de la diffusion des politiques de l’identité tient à la manière dont elles parviennent à s’imposer à nous en dépit de ce qui nous semble évident. Cela se produit en deux étapes. On est, dans un premier temps, conduit à taire nos désaccords, aussi flagrants soient-ils, avec ces politiques. Les politiques de l’identité voient des injustices et des discriminations jusque dans les actions les plus anodines: dans nos manières ordinaires de parler, de nous vêtir18, de nous coiffer, de manger, de converser19, de nous soigner20, de skier21, de marcher en montagne22, de construire des instruments de musique23, de tenir nos jambes dans les transports en commun24, ou de dire des banalités comme “je pense que la personne la plus qualifiée doit obtenir le poste”25. Nous sommes ainsi tiraillés entre, d’une part, la conviction que nos pratiques quotidiennes, pour perfectibles qu’elles soient, ne sont pas fondamentalement mauvaises et, d’autre part, la sombre évaluation qu’en dressent les politiques de l’identité. Lorsque de nouvelles théories entrent en conflit avec le sens commun, on reste d’ordinaire attaché à ce dernier. Dans le cas des politiques de l’identité, c’est typiquement l’inverse qui se passe : on renonce à ce qui nous semble évident. Comme cela se fait-il ? Pour le comprendre, il est utile de revenir au conte de Christian Andersen, Les habits neufs de l’empereur. Ayant été informés que les nouveaux habits de l’empereur resteraient magiquement invisibles aux yeux des sots et des imbéciles, tous font mine d’en admirer la splendeur. En réalité, chacun voit que l’empereur est nu, mais nul ne veut passer pour un sot, à commencer par l’empereur lui-même. L’opprobre qui menace ici celui qui dirait ce qu’il voit est épistémique : il manifesterait ainsi sa stupidité. Un mécanisme similaire se produit dans le cas des politiques de l’identité, à cette différence près que l’opprobre y est d’ordre moral : qui soutient, par exemple, qu’il est manifestement injuste de permettre aux femmes transgenres de concourir dans les compétitions sportives féminines, s’expose à l’accusation d’être transphobe. Une telle pression morale incite à endosser expressément des idées auxquelles on ne croit pas, ou que l’on ne comprend pas, et à taire les idées auxquelles on croit. Cette première étape aboutit donc, sous l’effet d’un biais de désirabilité sociale, à une situation où nous faisons mine publiquement d’accepter des choses que nous rejetons en fait.

Un tel mensonge collectif est déjà alarmant en soi, mais il y a pire. La deuxième étape nous conduit de la situation où nous n’exprimons plus nos désaccords à la situation où nous n’en avons plus. En effet, la tension qui résulte de la première étape, entre notre être social et nos convictions intimes, devient rapidement insupportable. Pour résoudre cette dissonance cognitive, on en vient à renoncer à nos convictions initiales, à nos croyances et pratiques ordinaires. Par exemple, faute d’avoir osé protester contre l’instauration d’un programme de « diversity training » dans son entreprise, on est conduit à rationaliser a posteriori son adoption et à adhérer à ses présupposés. Nos convictions ordinaires ne sont pas infaillibles. Nous trouvons parfois de bonnes raisons de nous en éloigner. Mais quelque chose de bien différent se joue dans le processus décrit ici : nous en venons à considérer que notre moralité commune est viciée, non en raison de problèmes que nous y aurions décelés, mais à cause des risques qu’implique son expression. À ne pas oser dire l’évidence, on finit par ne plus la voir.

Comment sortir de cet engrenage infernal qui mène de l’autocensure à l’aveuglement ? Dans Les habits neufs de l’empereur, seul un enfant ose dire ce qu’il voit, libérant alors la parole de la foule. Le conte ne dit pas si cela est dû à la candeur ou à la témérité de son jeune âge. Il faut en effet soit une grande innocence, soit beaucoup de courage pour s’attaquer à une idéologie qui jette systématiquement l’opprobre sur ses détracteurs. Tout concourt à montrer que Jonas Follonier n’est pas innocent.

Hayek, « Pourquoi je ne suis pas un conservateur » dans La Constitution de la liberté, trad. Raoul, Audouin, Paris, Institut Coppet, 2019, p. 519.

Le récent livre de Romuald Sciora, Faut-il avoir peur du wokisme ? (Armand Colin, 2023), fait figure d’exception.

Outre de multiples articles et chroniques, plusieurs livres récents soutiennent cette thèse : Alain Policar, Le « wokisme » n’existe pas, La fabrication d’un mythe, Le Bord de l’Eau, 2024 ; Alex Mahoudeau, La panique woke, anatomie d’une offensive réactionnaire, Textuel, 2024 ; Francis Dupuis-Déri, Panique à l’université, Rectitude politique, Woke, et autres menaces imaginaires, Lux, 2022 ; François Cusset, La haine de l’émancipation, Debout la jeunesse du monde, Gallimard, coll. « Tract », 2023.

Crenshaw, Kimberlé, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, 1989(1), pp. 139–167, 1989; Crenshaw, Kimberlé, « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, 43(6), 1991, pp. 1241–1299.

Outre Crenshaw, voir Linda Alcoff , « Who’s Afraid of Identity Politics ? » dans P.M.L. Moya and M.R. Hames-García (Eds.), Reclaiming Identity. Realist Theory and the Predicament of Postmodernism. Berkeley: University of California Press, 2000, pp. 312–44 ; Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, 1990 ; Katherine Ritchie, « Does Identity Politics Reinforce Oppression ? » Philosophers’ Imprint 21 (4), 2021, pp. 1-15.

Sally Haslanger, Resisting reality. Social construction and social critique, Oxford University Press, 2012.

La notion d’identité de genre, qu’il ne faut donc pas confondre avec la notion de genre, a été anticipée par le psychologue John Money, « Hermaphroditism, gender and precocity in hyper-adrenocorticism : Psychologic findings», Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, 96, 1955, pp. 253–264. Money n’utilise cependant pas l’expression « gender identity », qui remonte à deux articles publiés une dizaine d’années plus tard par Ralph Greenson (« On homosexuality and gender identity », International Journal of Psycho-Analysis, 45, 1964, pp. 217–219) et Robert Stoller (« A contribution to the study of gender identity »,International Journal of Psycho-Analysis, 45, 1964, pp. 220–226).

Spivak, Gayatri, « Can the Subaltern Speak ? », Marxism and the Interpretation of Culture, édité par Larry Grossberg and Cary Nelson, Houndmills : Macmillan, 1988, pp. 66–111.

Donna, Haraway, « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective », Feminist Studies, Autumn, Vol. 14, No. 3, 1988, pp. 575-599.

Voir en particulier Yasha Mounk, Le piège de l’identité : Comment une idée progressiste est devenue une idéologie mortifère. Éditions de l’Observatoire, 2023.

Voir par exemple, Richard Sander & Stuart Taylor Jr. Mismatch. How Affirmative Action Hurts Students It’s Intended to Help, and Why Universities Won’t Admit It, Basic Books, 2012 ; Thomas Sowell, Affirmative Action Around the World : An Empirical Study, New Haven, CT : Yale University Press ; Roland G. Fryer Jr. & Glenn C. Loury, G. C. « Affirmative action and its mythology », Journal of Economic Perspectives, 19(3), 2005, pp. 147-162 ; Jason L. Riley, Please Stop Helping Us : How Liberals Make It harder for Blacks to Succeed, Encounter Books, 2016.

La culture victimaire (par opposition à la culture de la dignité qui dominait jusqu’ici nos démocraties libérales, et aux cultures de l’honneur) est très bien décrite par les sociologues Bradley Campbell et Jason Manning dans leur livre The Rise of Victimhood Culture, Plagrave Macmillan, 2018.

Thomas Sowell, Social Justice Fallacies, Basic Books, 2023, p. 26. Pour une défense statistiquement étayée des effets psychologiques négatifs des politiques de l’identité, voir Jonathan Haidt, « Why the Mental Health of Liberal Girls Sank First and Fastest », Mars 2023.

Pierre Valentin (Comprendre la révolution woke, Paris, Gallimard, 2023) décrit particulièrement bien le rejet systématique de tout ce qui existe constitutif du wokisme.

Roger Scruton, « Oikophobia », Journal of Education, 175(2), 1993, pp. 93-98.

Gerald Allan Cohen, « Rescuing Conservatism: A Defense of Existing Value », dans Finding Oneself in the Other. Princeton University Press, 2012, p 143.

La religion est ici invoquée dans deux hypothèses complémentaires. D’une part, les politiques de l’identité viendraient combler le vide laissé par le déclin des religions en revêtant elles-mêmes un caractère fortement religieux (voir en particulier : Jean-François Braunstein, La religion woke, Paris, Grasset, 2022 ; John McWhorter, Woke Racism. How a New Religion Has Betrayed Black America, Penguin, 2021 ; Andrew Doyle, The New Puritans, How the Religion of Social Justice Captured the Western World, Constable, 2022). D’autre part, la culture protestante, et notamment l’idée que le péché serait omniprésent et structurel, aurait fait le lit des cultures de l’identité (voir Pierre Valentin, « Le wokisme est un post-protestantisme », Revue des deux mondes, Avril, 2024, pp. 81-88 ; Olivier Moss, « The Great Awokening, Réveil militant, Justice Sociale et Religion », Études et Analyses, n° 43, 2020, Religioscope).

L’« appropriation culturelle » consiste dans l’utilisation d’habits, de coiffures ou d’éléments matériels d’une culture minoritaire et serait une marque de néocolonialisme.

Dans l’article cité plus haut, Donna Haraway décrit la conversation ordinaire comme « chargée de pouvoir » (« power-charged »).

Voir notamment la critique que fait Barry Weiss de l’influence des politiques de l’identité au sein des écoles de médecine.

Anthony Kwame Harrison, « Black skiing, everyday racism, and the racial spatiality of whiteness. », Journal of Sport and Social Issues, 37(4), 2013, pp. 315–339.

Carolyn Finney, Black Faces, White Spaces: Reimagining the Relationship of African Americans to the Great Outdoors, University of North Carolina Press, 2014. Pour d’autres sources sur ce sujet qui n’est plus une niche.

Caroline Criado Perez, Invisible Women, Exposing Data Dias in a World Designed for Men, London, Penguin, 2019, pp. 157–159. Criado Perez y critique la réticence sexiste du « monde du piano » à diminuer la taille des touches du clavier. Étonnement, Criado Perez ne considère jamais que le fait d’avoir de grandes mains resterait un avantage même en réduisant la taille des touches.

Le « manspreading » serait la tendance des hommes à écarter les cuisses dans les transports en commun, prenant ainsi plus de place que les femmes, énième symptôme du patriarcat.

C’est un des exemples de micro-agressions listés par l’Université de Californie à Santa Cruz dans ce document de sensibilisation. Cette liste, reprise par plusieurs institutions éducatives, compte également parmi les micro-agressions raciales des phrases comme « Vous parlez très bien anglais. » ; « Je ne crois pas dans l’existence des races. » ; « D’où viens-tu ? ».